在大众认知里,月入十几万港元已是妥妥的高收入水平,足以支撑优渥生活。但在香港,却有两位高收入者的生活账单引发全网热议 —— 有人一家三口月入 15 万坦言 “存不下钱”,有人夫妻月入 10 万自嘲 “活成香港最底层”。这些看似 “凡尔赛” 的吐槽背后,藏着香港生活成本的真实切面,也让 “在香港究竟赚多少才够花” 的话题再度发酵。

一位香港网友在社交平台分享家庭账单,直言一家三口月入 15 万港元,扣除开支后 “根本存不下钱”。这份账单细节清晰,每一笔支出都成了网友争论的焦点:

1. 开支大头:“住行” 占比近 50%

在香港,住房和交通向来是家庭开支的 “吞金兽”,这位网友也不例外。

- 住房支出:每月房租 4.5 万港元,外加两个车位租金 1.2 万港元,仅 “住 + 停车” 就花掉 5.7 万港元,占总收入的 38%。

- 交通支出:家里养了两辆汽车,除了车位费,每月油费、保险、保养等费用约 1.5 万港元。网友对此质疑声最大,但贴主强调 “两辆车是刚需”—— 一来能节省通勤和出游时间,二来若只有一辆车,太太带孩子出门需多次换乘公共交通,现实中难以操作。

仅 “住房 + 交通” 两项,每月总支出就达 7.2 万港元,占 15 万月收入的 48%,几乎吞掉一半收入。

(图源:星岛)

2. 日常开支:伙食费月花 3 万,杂费逐项累加

除了固定的 “住行” 成本,日常开销也在持续 “吸血”:

- 伙食费:包括日常买菜和外出就餐,日均 1000 港元,月均 3 万港元。贴主提到 “一周一次烤肉、火锅很正常”,这一消费习惯被部分网友认为 “过于宽松”。

- 生活杂费:涵盖水电煤、家佣工资、孩子兴趣班、各类订阅服务等,合计每月 2.43 万港元。有网友特别指出 “水电费 1 万港元” 不合理,认为存在优化空间。

(图源:星岛)

最终算下来,这个家庭每月总开支达 12.63 万港元,仅能结余 2.4 万港元。

大部分人不认同这种消费模式,直言 “收入 15 万,却在学 150 万的生活方式”“25000 港元能租到不错的房子,没必要花 4.5 万”。也有理性声音建议,可先从减少非必要订阅、优化餐饮频率等细节调整开支。

她与先生月入 10 万港元,6 年后不仅没存款,还成了负资产,甚至自嘲 “我们才是真正的香港最底层”。1. 账单拆解:供楼、保险、养育成本压身

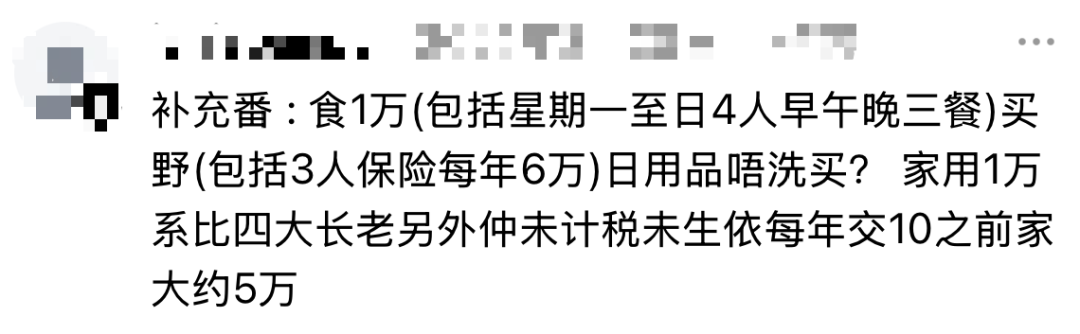

这位港妈补充了开支细节,揭开 “负资产” 的原因:

![]()

- 固定支出:供楼是最大压力源(具体金额未披露),外加孩子每月 6000 港元学费、一家四口 1 万港元伙食费、1 万港元日常购物费。

- 隐性支出:每年 6 万港元的保险费用,平摊到每月就是 5000 港元,这笔 “刚性支出” 进一步压缩了结余空间。

2. 网友热议:“赚 10 万还愁?”“中产的苦只有自己懂”

面对这份账单,网友的观点同样分裂:

- 质疑者认为 “月入 10 万已远超多数家庭,正常规划不该成负资产“很多夫妻月收入不到 5 万,照样能过”“每月若能存 2 万,已是不少人的月薪水平”。

- 共情者则道出香港中产的普遍困境:“供楼、养佣、孩子补习费,每一笔都是硬开销,看似收入高,实则抗风险能力弱”

两位高收入者的账单,戳中了香港生活成本的核心矛盾 ——

住房和养育成本占比过高,且 “舒适标准” 因人而异。港府 2021 年发布的《住户开支统计调查》显示,香港家庭平均每月开支为 3.023 万港元(虽受近年物价上涨影响,但仍具参考意义)。但从实际案例来看,不同收入群体的 “生存状态” 差异巨大:

- 月入 1.5 万港元者:通过精打细算(如合租、自己做饭、减少娱乐消费),也能维持基本生活。

- 月入 5 万港元者:曾有账单显示,扣除房租 1.5 万、伙食费 1 万、交通费 3000、孩子补习费 5000 等开支后,每月仅结余 1700 港元,抗风险能力极低。

- 月入 10 万 - 15 万港元者:若选择 “高品质生活”(如大户型住房、两辆车、高频次外出就餐、高端兴趣班),仍可能面临 “存不下钱” 甚至 “负资产” 的困境。

其实,“月入多少才舒适” 本就没有标准答案。

有人追求 “住得宽敞、出行便利”,愿意在住行上多花钱;有人更看重 “储蓄安全感”,倾向压缩非必要开支。

但不可否认的是,香港高昂的住房成本、养育成本(尤其是教育、补习费用),让即使是高收入群体,也容易陷入 “赚得多、花得更多” 的循环。

最后,也想问问身处香港的你:每月开支主要花在哪些地方?对 “舒适生活” 的收入标准,你又有怎样的看法?